|

3台のタイプライターを眺めていると、アルファベットの配列が気になり始めた。 キーの並びは、パソコンと同じQWERTY配列になっている。そもそもパソコンのアルファベット配列がタイプライターの配列をもとに作られているということだけど…(配列は同じでも、キーの間隔、打鍵の際に指の力がいる点が異なる。ポンポン打てるようになるには、タイピングの練習が必要)。 キーの配列について調べてみると、1870年に誕生した商業用のタイプライターは、ABCを基準にしていたよう。その後打ちやすさを考慮して、1874年にQWERTY配列が採用された。キーの数は38個から42個になり、44個に増えている(今わたしが使っているPCのキーボードは48個)。 では、カナキーの配列はどうやって生まれたのだろう。これも気になる。 ググってみたところ、カナタイプライターは、カナ文字研究家の山下芳太郎がアメリカのUnderwood タイプライター会社に依頼、技術者スティックネーが活字を設計して、1923年にできあがったことがわかった(しかし山下は完成品を見る前に胃がんで他界)。山本は42個のキー配列にこだわったというが、わたしが入手したAdler社のタイプライターはアルファベット(大文字)とカタカナ併用タイプで、キーの数は44個だった。 カナ配列はパソコンのキーボードとだいたい同じだけど、ひとつのキーにふたつのカナ文字を入れたキーもあり、キーの数を少なくしようとした開発者の苦労がうかがえる。細長いハンマーに合わせたカタカナフォントの設計も、試行錯誤の末に完成をみたのだろう。タイプの音を聞きながら、開発者の苦労に思いを馳せる(この配置に決まるまで紆余曲折あったのだろうな…)。 手動式のタイプライターはその後電動式になり、80年代半ばにはワープロが普及、現在はひとり一台パソコンの時代。けれど、そのキー配列が今なお受け継がれているということは、開発に携わった故人にとって最高の誉れだと思う。

パソコンではできない、タイプライターならではの小まわりの良さもきっとあるはず。それを見つけて、作品づくりに活かしてみたいな。

0 コメント

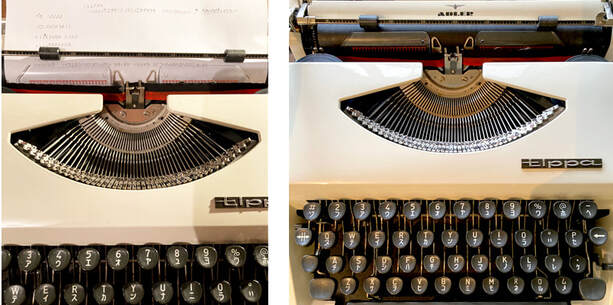

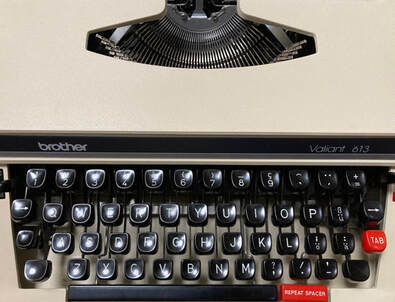

取り憑かれたように中古のタイプライターを探して、SILVER REEDのタイプライターを衝動買いしたあとも、タイプライター熱はなかなか冷めなかった。 暇つぶしに中古品のネットサーフィンを続けていたら、タイプライターも年代や製造元によってさまざまなデザインがあり、キーの配列も用途によって違いがあることがわかってきた。飾っておくつもりはないので、じっくり見る部分は、デザインではなくキー。 数字の1がなかったり、(アルファベットのIまたはLの小文字で代用するらしい)1はあるけど¥マークがなかったり。ドイツ語のウムラウトがあったり、ロシアのキリル文字のキーがあったり。 中古品をあれこれ品定めしていたとき、ドイツのブランドなのにmade in Holland 、ドイツのブランドなのにカナキーがあるAdler社のTippaというタイプライターを見つけた。仕事に向かう電車の中だったけど、稼動品とのことで、思わずポチり。。移動中の電車で初めて買い物(嫌悪していた行為)をしてしまった。 その日は、もう1台、日本製のBrotherタイプライターにも遭遇。「ä」や「ö」などウムラウトの付いた小文字と「ß」(エスツェット)のキーが入ったドイツ語仕様だった。 数日前、購入をためらっている内に、他の人に買われてすごく後悔したことがあったので、嫌悪していた行為にもかかわらず、またしても車内でポチり。 4〜5日の間に3台ものタイプライターを衝動買いしてしまった。完全に取り憑かれている。

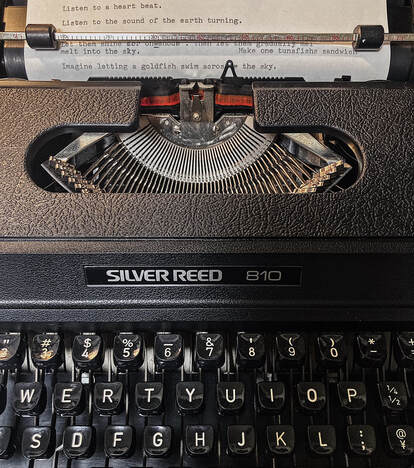

とりあえず3台とも印字はできる。しかし何に使うのか、、、はっきりとした目的があるわけではない。 タイプライター探しは、ひとまず終了。フォントもタイプライターによって微妙な違いがあり気になるところだけど、ひとまず終了、と肝に銘じる。 あとはタイピングを練習して、カタカナがポンポン打てるようになるといいな。 そして願わくば、なにかタイプライターを使って作品づくりを! 「タイプライター打てますか?」 何がきっかけだったか、タイプライターの話になった。アンティーク屋の店主に聞かれて「打てますよ〜」と返事したあの日から、タイプライターがわたしの脳内を占拠している。 40数年前、高校生のわたしは、3人の外国人と文通をしていた。インドから届く手紙は、いつもタイプライターで書かれていた。わたしも真似したくなり、父にねだってタイプライターを買ってもらった。Brotherの製品だったと思う。 タイプライターの存在などすっかり忘れていた10年前、息子が大学の寮に入るとき、寮のゴミ捨て場でOlivetti社のタイプライターを見つけた。タイプライターを知らない息子に「飾っておくだけでも絵になるよ」と、寮の部屋に運ばせた。 時は過ぎ、その存在も忘却の彼方へ。 「そういえばゴミ置き場で拾ったタイプライターはどうなった?」 息子に確認すると、「捨てたかもしれないしあるかもしれない」。当てにならないあやふやな返答。 タイプライター病に罹ってしまったわたし。今でもインクリボンを購入できることがわかり、取り憑かれたようにタイプライター探しを始めた。 ネットで検索すると、中古のタイプライターはいっぱい出てくる。値段はピンキリ。 恋い焦がれていても、高い値段で買う気はない。安値で出品されているものは、「動作未確認」がほとんど。オブジェとして格好よくても、使えないものを買う気もない。 ネットサーフィンを続け、SILVER REEDタイプライターに決めた。送料含め3,200円。 「動作未確認、ディスプレイなどに」と書かれていたが、出品者とのやりとりで、印字可能であることを確認できたことが決め手になった。大学生のとき父にねだって買ってもらったミシンと同じブランドで、愛着を感じたし、ブラックのボディも気に入って。 実物を触るまでは不安だったけど、状態は予想していたよりかなりよかった。タイプも印字も問題ない。 カシャカシャカシャカシャという音と共に活字のハンマーがリボンを叩き、文字が打ち出される。マージンを教える「チーン!」という明るい響き。別世界に入り込んだような気分。 昨日、説明書のコピーを取りよせて、操作方法を確認した。把握していなかった機能を知り、いろいろと使い勝手を考えて設計されていることがわかると、「ガリ版印刷機」を手に入れたときと同じ感動がよみがえった。

「古いものが好きだよね〜」と息子。機器のソフト面よりハード面の気配り設計に惹かれる。「頭脳」ではなく「人の技術」を感じられるものに弱いのだ。 そして使用説明書の、英文を訳したような、それでいて心にぐっとくる文章もいい。思わず声を出して読み上げたほど。 「この新しいポータブルタイプライターはきっとあなたに満足していただけるものと思います。このタイプライターは、常にあなたが希望されている高い水準のもとにつくられていて、経験豊かなタイピストの方も、あるいは初心者の方にも、長い間充分な機能とすばらしい操作でご使用いただけるよう設計されています。あなたの新しいタイプライターを有効にお使いいただくために、この使用説明書を注意深くお読みください。この新しいタイプライターを使ってのお仕事は、きっと労力と時間の節減となってあなたに大きな喜びと余暇をお約束するでしょう。」 「労力と時間の節約」を追求してテクノロジーは進歩してきたけれど、労力と時間をかけることで生まれる喜びがあることを、タイプライターは教えてくれる。 乗る予定の電車をタッチの差で乗り過ごしたとき、そのあともタイミングを逃してばかり、というようなことはこれまでもあった。

今日は、予定より何本か早めの電車に乗ったのに、頭で決めていた「予定」にことごとく振られ、バッドタイミングの連続。こんな日はちょっと珍しい。 ぽっかり空いた時間を埋めるべく(帰宅してもよかったのだけど)、電車が通ればゴーゴーと音のする駅のカフェで、バッグに入れていた『神とパンデミック』(文春新書)を読み始める。 コーヒーをおかわりして、フレンチトーストを食べて、 気がつけば2時間を過ごしていた。 「イエスは仮説的な原因を振り返ることはしませんでした。むしろ、神がそのことに対して何をなさろうとするかと将来に期待しました。言い換えるなら、この問題について自分は何をするかをイエスは考えたのです」 社会的なことであれ、自分自身の身に起きることであれ、何か悲惨な出来事が起こったときに、「あの時ああしたからだ」とか「誰々が何をしたからだ」とか、過去に遡って犯人探しや理由探しをする発想ではなく、イエスはむしろ、神がそのことに対して何をなさろうとするのかという未来を見据えた発想をしている、と著書のひとり山本芳久はいう。 「神がなさろうとしていることに期待して生きる」っていうのはいいなと思った。キリスト教は懺悔することで救われる教えなのかと思っていたから、ちょっと意表を突かれた。 あるハンセン病患者がキリスト教の信者になるきっかけともなったくだりも。 自分が目が見えなくなったり、体に不自由を抱えたのはなぜなのかという問いの中で、イエスが「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもなく、この人に神のわざが現れるためだ」という「ヨハネの福音書」に書かれている箇所に打たれたことが入信のきっかけだったという。 思わぬ不幸に見舞われたとしても、それは罪(過去世)の報いでも償いでもなく、神のわざが現れるためと受け止めれば、乗り越えられるかもしれない。誰だって、生きていくには「希望の光」が必要なのだ。 予定は大きく狂ったけれど、救われることばにも出会えたし、悪くない1日だったと思い直して、帰路に着く。 最寄り駅のスーパーで買い物をして自転車で家に向かう道すがら、白いものが降ってきた。「すわ、雪?」と思ったが、すぐに鳥のフンだと判明。ギョッ!「ウンが落ちた・・今日を締めくくる決定打!」とひとり苦笑い。 でもすぐに「あ、違う、ウンが付いた・・?」と思い直し、自転車をこぎながら吹き出してしまった。 もしかしてこれが「神のわざ」だったりして? 柚木沙弥郎を知ったのは、テレビの番組だった。90歳を過ぎてなお型染めに挑む作家とその大胆なデザインに感銘を受けたことを覚えている。

クリスマス前日、日本を代表する染色工芸家の展覧会へ行った。 作家は99歳になっていた。なお現役だという。事前情報なしで訪ねた今回の展示で驚いたことは、絵本の原画が半分くらいを占めていたこと。染色家だと思っていたので、紙の仕事もされていたことが意外だった。しかも最初の絵本の出版が72歳のとき。挿絵の依頼がきたとき「やった!」と思ったとか。 「自分が面白くなれば、他人も面白くなる。それが、ものづくりの原点」、「ワクワクしなくちゃ、つまらない」と創作に取り組む作家は、ジャンルや手法にとらわれることがない。 染めの型紙を使った挿絵もあれば、アクリル絵の具でべったりと塗られた挿絵があったり。宮沢賢治の作品では、水彩で抽象的に描いた「四次元的」表現に挑んでいる。 柚木沙弥郎の素晴らしさは、歳を取るにつれて作風(たぶん思想)が型から解き放たれて自由になっていることだ。 ユニークな衣装を着た紙粘土の人形たちは、創作の「ワクワク感」にあふれていた。アルファベットを用いた染色作品は、文字をかたちとして捉えているところが面白い。どちらの面から見ても反転した文字がある。 圧巻は、色とりどりの大きな布がつり下げられた染色作品の展示エリア「布の森」。染めのパターンが生み出パターンの繰り返しが生み出す躍動感、染色による線に宿る生命力。作家の意気込み。柚木沙弥郎「布の森」を前にすると、わたしなど未だ土の中に潜っているようなものだ、と思い知る。 刺激的な時間だった。 「いつからはじめたっていんだよ。僕だって物心がついたのは80歳になってからなんだから」 すごいなぁ、この言葉。 まだまだやることがある。やれることがある。クリスマスの前日、99歳の現役作家に大きく勇気づけられて足取りが軽くなった。 |

|

RSSフィード

RSSフィード